Ahnenforschung liegt im Trend – warum, das erkundet Redakteurin Elisabeth Trauner in diesem Beitrag anhand eigener Erfahrungen und im Gespräch mit Dr. Thomas Mitterecker, dem Leiter des Archivs der Erzdiözese Salzburg.

DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN:

Wie Geschwister uns ein Leben lang prägen, ohne dass wir es immer merken

Gesprächskultur: Kommunikation in Zeiten von Social Media

Erika Pluhar im Interview: Warum „Trotzdem“ ihr Lebenswort ist

Unter welchen Vornamen wurde Wolfgang Amadeus Mozart tatsächlich getauft? Welchen Beruf hatte Joseph Mohrs Vater? Und wann genau wurde Otto von Wittelsbach, der erste König Griechenlands, geboren?

Um Antworten auf solche Fragen zu finden, muss man heute nicht mehr mühsam alte Kirchenbücher in Pfarrämtern oder im Archiv der Erzdiözese durchforsten – denn diese sogenannten Matriken wurden bereits vor Jahren digitalisiert und sind inzwischen bequem online abrufbar.

Die Daten umfassen etwa Tauf-, Heirats- und Sterbedaten von Menschen, die in unserer Region lebten oder verstarben, und reichen bis ins späte 16. Jahrhundert zurück. Abrufbar sind die entstandenen Digitalisate über das Kirchenbuchportal Matricula online. Damit können Interessierte nicht nur die Biografien historischer Persönlichkeiten erforschen, sondern auch die eigene Familiengeschichte über mehrere Jahrhunderte zurückverfolgen. Genau so machte ich es auch: Letztes Jahr zeigte mir meine Mutter das Dorf im Mühlviertel und das kleine Bauernhaus, in dem sie geboren wurde – Fuchsenweber war der Hausname. Je mehr sie mir erzählte, desto mehr Fragen tauchten auf. Wer waren meine Vorfahren? Und wie lebten sie?

Es war niemand mehr da, den ich hätte fragen können. Ich bin das jüngste Kind der Familie und meine Großeltern waren bereits verstorben. Nur eine Oma lebte noch, doch sie wohnte in einem anderen Dorf, viel Kontakt hatte ich mit ihr nicht. Sie war freundlich und ruhig, ging gerne in die Kirche, hatte kurze, lockige Haare und meist ein Kleid mit einer Kochschürze an. Wenn wir sie besuchten, schenkte sie mir eine Tafel Schokolade, die sie in ihrem Kleiderschrank versteckt hatte. Die Schokolade nahm den Duft ihres Parfums an. Der erste Bissen war deshalb immer etwas gewöhnungsbedürftig.

Dann war da noch meine sehr alte Tante namens Fanny – sie war über 100 Jahre alt und hatte unglaublich lange, weiße Haare, die sie tagein tagaus zu einem Zopf geflochten hatte und ihn zu einer Schnecke mit Haarklammern an den Kopf befestigte. Ich erinnere mich, wie wir Kinder im Kreis rund um sie saßen, während sie Geschichten aus ihrem Leben erzählte. Ich verstand als 5-jährige zwar nicht alles, doch ich hörte gebannt zu. Es war, als spräche sie aus einem Buch – einem Buch, das ihr Leben selbst geschrieben hatte.

Meine Familiengeschichte wirkte allerdings wie ein Buch mit sieben Siegeln. Staubig lag es vor mir, verschlossen – und doch wollte ich unbedingt hineinschauen. Wie gerne hätte ich jetzt meine 100-jährige Tante befragt. Oder meine Großmutter. Doch beide waren nicht mehr.

Einmal recherchierte ich zum Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht“ über das Leben von Franz Xaver Gruber. Der Komponist hatte seine Wurzeln im Innviertel und absolvierte seine Lehrerausbildung in Ried, meiner Geburtsstadt. Ich sammelte Informationen wie Puzzleteile – und entdeckte während der Recherchen, dass viele österreichische Kirchenbücher online zugänglich waren. Taufeinträge, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle – es war so vieles einsehbar. Ich war fasziniert!

Mein Forschergeist war geweckt: Wenn die Geschichten mir fremder Menschen schon so spannend waren – wie viel mehr würde ich wohl in meiner eigenen Familiengeschichte entdecken? Wer waren meine Ahnen? Wie verlief ihr Leben?

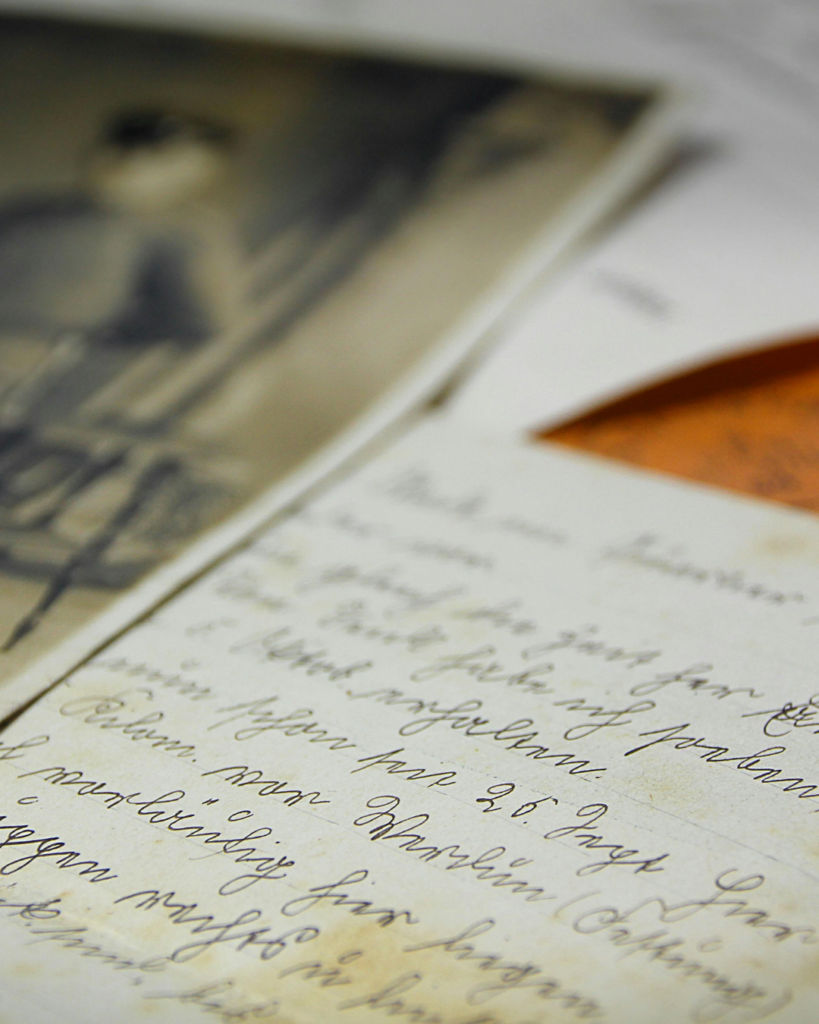

Ich begann zu suchen – und ich fand. Mit jeder Seite, die ich durchstöberte, kam ich meiner Geschichte näher – trotz alter Kurrentschrift, verblasster Tinte und zerrissener Seiten. Viele meiner Vorfahren starben jung, manche schon bei der Geburt. Einer verstarb an einer Blutvergiftung nach einem Bienenstich. Mein Uropa wurde vom Blitz überrascht und starb daraufhin an einer Gehirnblutung. Mein Ur-Uropa hieß Leopold Leopoldseder – eine Namenskombination, die mich immer wieder zum Lachen bringt. Ein anderer war ein bekannter Uhrmacher im Innviertel. Drei meiner Großonkeln starben im Zweiten Weltkrieg – man nannte es damals den „Heldentod“. Sie waren jung, hatten ihr Leben noch vor sich. Ein weiterer Onkel war Pfarrer im oberösterreichischen Eggelsberg, und noch heute erinnern sich Menschen an seine gesellige Art und seine unvergesslichen Predigten.

Ich konnte das Buch mit den sieben Siegeln einen Spalt weit öffnen. Ich durfte einen Blick in die Vergangenheit werfen. Als ich nach Luxemburg reiste, um meinen im Krieg verstorbenen Großonkel Max auf dem Soldatenfriedhof in Sandweiler zu besuchen, liefen mir beim Lesen seines Namens auf der Namenstafel leise Tränen über die Wangen. Er hätte 2025 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ich hatte ihn rechtzeitig zu seinem runden Jubiläum gefunden.

Für mich ist Ahnenforschung mehr als die Suche nach Namen und Daten. Sie ist ein Blick in die Vergangenheit und oft ein Schlüssel zu uns selbst. Manchmal reicht ein Name, ein Eintrag, ein altes Foto und wir entdecken nicht nur, woher wir kommen – sondern auch, was in uns weitergeht.

Familienforschung im digitalen Zeitalter

Warum Ahnenforschung heute so viele Menschen bewegt – ein Gespräch mit Dr. Thomas Mitterecker, Leiter des Archivs der Erzdiözese Salzburg.

Herr Dr. Mitterecker, warum interessieren sich heute so viele Menschen für ihre Herkunft?

Thomas Mitterecker: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte hat eine lange Tradition – sie stammt ursprünglich aus dem Adel, wo man Ahnenforschung betrieb, um die Blutlinie zu belegen. Später erreichte dieses Interesse auch die bürgerlichen Schichten – und heute ist es in der breiten Bevölkerung angekommen.

Was sich geändert hat, ist der Zugang: Früher musste man mühsam in Archiven oder Pfarrämtern recherchieren, heute sind viele dieser Quellen digitalisiert. Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher sind online abrufbar, in sehr guter Qualität und kostenlos. Das macht den Einstieg niedrigschwelliger. Die größte Hürde ist meist die alte Kurrentschrift, die viele nur schwer lesen können.

Aber es gibt auch eine emotionale Komponente: Wir leben in einer Zeit, die schnelllebig und oft verunsichernd ist. Viele Menschen suchen nach Wurzeln, nach etwas, das Bestand hat. Die Frage „Woher komme ich?“ wird in solchen Zeiten besonders wichtig. Ahnenforschung bietet hier Orientierung und Tiefe.

Wie beginnt man am besten mit der eigenen Familienforschung?

Man startet immer mit dem, was man sicher weiß – also mit den Daten der eigenen Eltern oder Großeltern. Geburtstage, Sterbedaten, Hochzeiten – all das sind wertvolle Anhaltspunkte.

Mit diesen Informationen kann man dann auf Matricula Online recherchieren. Die digitalisierten Bücher, die dort zu finden sind, sind keine Geburtsbücher, sondern Taufbücher, da sie von der Kirche geführt wurden. In älteren Einträgen findet man oft nur das Taufdatum – später wurde dann auch das Geburtsdatum ergänzt.

Neben den Taufbüchern gibt es auch Trauungs- und Sterbebücher. Diese drei Quellen bilden das Zentrum jeder Familienforschung. In Österreich reichen sie in der Regel zurück bis etwa 1600 – und gehen bis 1938. Danach übernahmen die staatlichen Standesämter die Matrikenführung.

Was, wenn man Informationen über Personen nach 1938 sucht?

Dann ist das jeweilige Standesamt zuständig. Diese Behörden sind gesetzlich zur Auskunft verpflichtet – zumindest gegenüber direkten Nachkommen. Es gibt allerdings Datenschutzregelungen, die man beachten muss. Seit 2013 gilt beispielsweise eine 100-jährige Sperrfrist für Taufbucheinträge.

Das bedeutet: Bücher aus dem Zeitraum 1925 bis 1938 sind derzeit nicht öffentlich einsehbar. Das ist wichtig, um lebende Personen zu schützen. Auch für Sterbe- oder Trauungseinträge gelten bestimmte Fristen – da lohnt sich der Blick ins jeweilige Landesarchiv oder Standesamt.

Welche weiteren Quellen können bei der Ahnenforschung helfen?

Man sollte unbedingt die Augen offen halten – in alten Kisten am Dachboden, bei Briefen, Pässen, Heiratsurkunden, Verträgen oder alten Fotos. Oft gibt es darin Hinweise, die man in offiziellen Dokumenten gar nicht findet.

Ebenso wichtig ist es, mit älteren Verwandten zu sprechen – Großeltern, Urgroßeltern, Tanten. Viele Informationen wurden früher nur mündlich weitergegeben. Solche Gespräche sind wahre Schatzkisten, man sollte sie unbedingt dokumentieren.

Darüber hinaus gibt es Datenbanken wie ANNO, das Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, sowie Auswandererdatenbanken, die besonders bei familiären Verzweigungen ins Ausland hilfreich sind.

Benutzen Sie selbst genealogische Software?

Ich persönlich nicht – mir ist das oft zu unübersichtlich. Ich arbeite lieber ganz klassisch mit einem Word-Dokument.

Dabei verfolge ich die Vaterlinie und notiere mir für jede Generation die Hauptperson, deren Ehefrau und Kinder. Daraus entsteht ein übersichtliches Datenblatt, das nicht nur familiäre Verbindungen, sondern auch Themen wie Kindersterblichkeit oder Todesursachen sichtbar macht.

Jeder sollte die Methode wählen, die für ihn praktikabel ist – das Ziel ist ja nicht Perfektion, sondern Erkenntnis.

Welche Bedeutung hat Familienforschung für das persönliche Identitätsgefühl?

Ich kann das nur für mich selbst beantworten – aber mir gibt es eine große Sicherheit. Ich weiß, wo ich herkomme, und das komplettiert mich als Mensch.

Das ist meine Familie – mit allen Ecken und Kanten. Mit dem Urgroßonkel, der vielleicht zu tief ins Glas geschaut hat, der seltsamen Tante oder dem zwielichtigen Schwager. Auch wenn man vieles mit einer gewissen Distanz betrachtet, entwickelt man über die Jahre ein liebevolles Verständnis für das, was war.

Es macht etwas mit uns, wenn wir begreifen, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Manchmal ahnt man etwas – und die schriftlichen Quellen geben einem plötzlich die Bestätigung. Das ist ein starkes Gefühl. Es schärft auch den Blick auf die eigene Heimat.

Wie viel von unseren Vorfahren steckt noch heute in uns?

Da ist oft mehr, als wir denken. Es gibt einen alten Spruch: „Der Enkel ist wie der Großvater.“

Manche Dinge überspringen tatsächlich eine Generation – sei es das Aussehen, das Temperament oder die Interessen.

Natürlich ist jeder Mensch individuell – aber gewisse Wesenszüge, Reaktionsmuster oder Lebensentscheidungen sind im familiären Kontext oft wiederkehrend. Ich sehe das auch bei mir selbst.

Ich glaube: Unsere Herkunft prägt uns, manchmal sogar unbewusst.

Was, wenn man in der Forschung auf belastende familiäre Geschichten stößt? Täter oder Opfer zum Beispiel?

Dann muss man sich diesen Geschichten stellen – so schmerzhaft sie auch sein mögen. Niemand ist für die Taten seiner Vorfahren verantwortlich. Aber es ist wichtig, dass man Verantwortung für den Umgang mit der Vergangenheit übernimmt. Manche Nachfahren von NS-Tätern haben beispielsweise bewusst einen politischen Gegenentwurf gelebt oder Stiftungen zur Aufarbeitung gegründet.

Umgekehrt kann es für Nachkommen von Opfern heilend sein, die Geschichte ihrer Familie zu verstehen, zu dokumentieren und sichtbar zu machen. Vielleicht wurde etwas totgeschwiegen oder verdrängt – Ahnenforschung gibt solchen Kapiteln Raum. Und oft zeigt sich: Nur wer hinschaut, kann auch nach vorn blicken.

Welche Rolle wird künstliche Intelligenz in der Ahnenforschung künftig spielen?

Eine sehr große, da bin ich überzeugt. Schon heute gibt es Programme, die Kurrentschrift automatisch entziffern können. In Zukunft werden Matriken vermutlich mit Hilfe von KI systematisch durchsucht, analysiert und miteinander verknüpft.

Das spart nicht nur Zeit, sondern bringt auch Erkenntnisse zutage, die heute noch verborgen sind. Was heute aufwendig manuell gemacht werden muss, könnte bald sekundenschnell passieren. Uns ist wahrscheinlich noch gar nicht ganz bewusst, welche Möglichkeiten KI in Zukunft bieten wird.

MEHR ÜBER DIE AUTORIN DIESES BEITRAGS

Elisabeth Trauner ist Redakteurin bei Unser SALZBURG und mit Stift, Block und Herz immer zur Stelle, wenn Menschen spannende Geschichten zu erzählen haben. Sie hört Podcasts, braucht Krimis und True Crime-Dokus zum Einschlafen und probiert gerne neue Kochrezepte aus, die aber meistens komplett schief gehen.